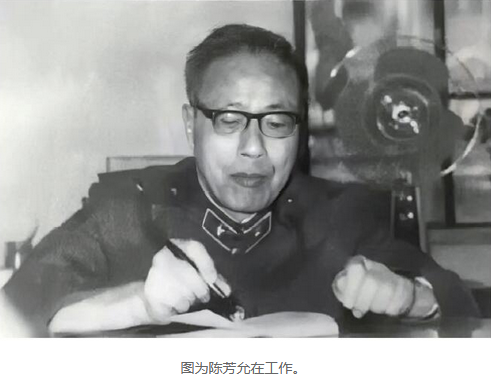

編者按:“兩彈一星功勛獎章”獲得者、中國科學院院士陳芳允(1916年-2000年),是中國衛星測量、控制技術的奠基人之一。今年是“兩彈一星”精神提出25周年,本報特約請陳芳允院士的家人撰文,講述他的科學人生。

“將來不要想做大官,而要做大事”。

這是父親年少時,祖父經常對他說的一句話,也是影響他一生的一句話。

大半輩子與衛星打交道

1916年,我們的父親陳芳允出生在浙江省黃巖縣。

1934年,父親考入清華大學機械系,后因對物理課感興趣轉入物理系學習。1938年畢業后,父親留校在清華無線電研究所任助教。1945年,父親赴英國留學進修,1948年帶著滿腔熱血和世界一流的電子工程技術回國。1963年,父親與其他科研人員研制出原子彈保障測試用的多道脈沖分析器。該儀器在原子彈的爆炸試驗中發揮了重要作用。

1964年10月16日,中國第一顆原子彈爆炸成功。別人祝賀父親時,他說:“我只不過為中國的原子彈做了一件小小的工作”。

1965年,父親擔任衛星測量、控制的總體技術負責人,制定了我國第一顆人造衛星的測控方案。

1970年4月24日,“東方紅一號”發射升空,地面觀測系統很快抓住目標,進行持續跟蹤、測量與計算,及時預報了衛星飛經世界各地的時刻。

1983年,父親首次提出“雙星定位通信系統”設想,后利用我國的兩顆通信衛星進行了成功的演示試驗,這為后來“北斗”衛星導航試驗系統奠定了理論和技術基礎。

1999年,父親被授予“兩彈一星功勛獎章”。

近幾年,外界評價我們的父親陳芳允是“追星者”。我們非常認同,認為其恰如其分。

父親大半輩子與衛星打交道,跟蹤、測控,讓衛星為人類服務。

直到,他自己也成了一顆星——“陳芳允星”。2001年6月4日,一顆由中國科學家發現國際永久編號為10929號的小行星,經國際天文學聯合會小天體命名委員會批準,正式命名為“陳芳允星”。

勤儉節約,擅長給自己理發縫補衣服

因為給自己理發、縫補衣服,父親以勤儉出名。在他看來,這樣既可以節約物資,又能把在理發店排隊的時間節約下來做更多的工作。

在生活中如此,為國家考慮更是如此。最早,人造衛星地面觀測跟蹤站設計是18個,但考慮當時國家的經濟條件,父親直接提出可以砍掉一半。經過計算(父親總是隨身帶著一個小計算器,這樣的計算器在父親去世后,我們整理出十幾個)后,又減掉2個,最終只建6個地面站,節約成本達上億元!

父親生前用一種便于攜帶的小本本,隨時記錄他的想法、感言、計算公式、數學模型等。

我們看到父親在標注著1996年的小本本上寫著:“近十年來,國際上十分關注小衛星的發展。”因此,父親感慨,要“發展小衛星,促進我國空間事業以較快速度前進”,表達了他內心的焦慮。

那個時期,父親每年在北京的時間加起來不超過一個月,休探親假回家,他還是圍著衛星轉。在他居住和權當臥室兼書房的10平方米小屋里,墻上別無他物,只有一面墻永遠釘著一張大地圖。

生前沒能等到北斗衛星發射

在生命最后的10年,父親還一直在念叨要發展小衛星(遙感衛星、氣象衛星、北斗衛星)的作用,并相繼提出了遙感小衛星群對地觀測系統和小衛星移動衛星通信系統等方案。

去世之前,父親在醫院住了大半年,躺在病床上還在心系“咱們國家的小衛星”,沒有給我們留下一句遺言,見客所提所談都是小衛星。

可惜直到他去世,沒有等到北斗衛星的發射。

2000年4月29日,父親因病逝世。同年10月,我國兩顆北斗導航衛星發射升空,標志著中國成為世界上第三個擁有自主研制衛星導航系統的國家。

父親曾寫過兩首小詩,充分體現了他的人生價值追求——

“四十京兆一技人,愛研求實不愛名。

一稱專家已過譽,慚愧國人趕超心。”

“人生路必曲,仍需立我志。

竭誠為國興,努力不為私。”

如今,經過幾代航天人的努力,我國的北斗衛星導航系統已經服務于全球,造福人類,實現了父親“做大事”和“竭誠為國興”的誓言。

延伸閱讀

父母愛情

我們的大女兒晶晶從小和爺爺奶奶生活在一起,他們之間感情很深。有一次在整理爺爺奶奶遺物時,看見一封奶奶寫給爺爺的信,她不禁潸然淚下:“這5年來,我不知道你在哪里,但是你放心,我會把家里照顧好,不讓你有后顧之憂。”

實際上,父親為建立測控網,那幾年一直奔波在外地,為衛星建地面站選址,同時努力協調各方衛星工作的開展,居無定所;另一方面也是保密原因,所以母親不知道他身在何方。

那個時期,母親身患癌癥做手術,父親不在身邊,甚至不知道母親做手術。多年來,母親肩挑工作和家庭兩個重擔,以保證父親全身心地撲在工作上。她也是位科研人員,身兼數職,還身患重疾,比父親早4年去世。

在標注著1999年4月的小本本上,父親追悼母親:“清茶碧螺春,技人陳芳允,永伴沈淑敏,在天得安息”“碧螺春茶,技人芳允,永伴淑敏,在天之靈”。悼詞兩首,這就是父母愛情,字字是濃厚的情意和思念。

父親曾說:如果沒有母親的大力支持,他不可能取得今天的成績。在父親病重之際,當時有領導問他有何心愿,父親只說,希望能在和母親合葬的墓碑前種兩棵樹。也許,父親是希望和母親一直結為連理枝吧,再也不分離。

這就是我們的父母,一對獻身科學的夫婦。

(轉載自科普時報)