編者按:

霜鬢長銘家國事,匣中故物訴崢嶸。每一位離休干部,都宛若一部沉甸甸的史書,承載著崢嶸歲月的厚重篇章;而他們珍藏的每一件“老物件”,則是崢嶸歲月里最生動、最具體的注腳,無聲地訴說著硝煙中的忠誠、建設時的汗水,讓遠去的歷史清晰且鮮活。

值此紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年之際,區委組織部與區融媒體中心聯合推出“永不褪色的榮光”系列報道。本次報道活動,記者將從一枚枚磨損的勛章、一份份墨跡猶存的文件、一張張泛黃的照片中探尋歷史的溫度,以“一人一物一故事”的獨特視角真實講述,致敬那些為民族獨立、人民解放和國家建設奉獻畢生心血與智慧的離休干部,展現他們身上永不褪色的信仰之光、歷久彌堅的初心使命、甘于奉獻的家國情懷,為新時代奮進新征程樹立不朽的精神坐標。

“親愛的綁腿,你日夜保護我兩腿行軍作戰,你在我在,直至解放全中國。留念1947—1954。”

這是一卷黃綠色的綁腿,顏色暗沉,微有磨損。它曾經歷過無數次硝煙彌漫的戰斗,也曾在荊棘遍布的行軍路上日行百里。而此刻的它靜靜地躺在一位老人的檔案柜中,通過一張手寫紙片,默默講述著關于它和老人共同經歷的那段崢嶸歲月。

跟著共產黨打勝仗

為綁腿書寫誓言的老人名叫鄭鵬,是黃巖區離休干部。1927年8月出生的他曾歷任第四野戰軍四三三團戰士、副排長、排長、參謀,如今還珍藏著的一卷綁腿就是他入伍第一年收到的行軍裝備。

“那時行軍打仗離不開綁腿,解放戰爭期間,我們日行百里全靠它保護雙腿了。”鄭鵬輕輕撫摸著這卷綁腿,將記憶拉回到了78年前。

1947年8月,20歲的鄭鵬外出謀生時,被國民黨浙保第五團抓壯丁送去了東北。幸運的是,他和一位同伴很快被解放軍解救,還拿到了回鄉的通行路條和路費。“解放軍領導知道我們是浙江的壯丁,愿意幫助我們回家。可我想家鄉路遠,不如留在解放軍部隊里,跟著共產黨好好干革命!”鄭鵬說,參軍之前,他就知道解放軍不拿群眾一針一線,并且作戰英勇能打勝仗。1947年12月,鄭鵬正式入伍,加入解放軍后,他學的第一首歌是“沒有共產黨就沒有新中國”,也是第一次了解軍隊里的“三大紀律八項注意”,還收到了從此陪伴他一生的軍裝、水壺、綁帶……在新連隊,他主動把原名鄭富貴改成了鄭鵬,就是希望自己在解放軍隊伍里能夠和伙伴們一起打勝仗、鵬程萬里,開啟一段新的人生。

1948年6月,經中央軍委批準,東北野戰軍決定采取“久困長圍、政治攻勢、經濟斗爭”的策略,對長春實施嚴密封鎖。當時,長春城內國民黨部隊內無糧草、外無救兵,每天靠飛機投放物資,城內群眾則紛紛逃到城外解放區,鄭鵬所在的四三三團三營九連駐扎在長春城外,上級命令部隊每人每日要節約二兩糧食救濟逃出來的群眾。“很多百姓逃出來,我們省下糧食給他們吃,自己去挖野菜熬菜湯喝。”鄭鵬回憶,部隊輪流在四平、新老開源一帶實行鐵路線拉鋸戰術,他和戰友需夜行60—100里以防止沈陽和長春的敵人互相勾連逃跑,“那時,我們夜里行軍白天休息,綁腿很少從腿上拿下來。”1948年10月,長春城內的敵人內外交困,隨著中央銀行大樓外的一陣槍響,長春徹底解放。

為了新中國向前進

敵人的部隊節節敗退,而解放軍的勝仗一個接著一個。1948年11月,平津戰役打響。第四野戰軍部隊在成功解放全東北后,奉命乘勝追擊,挺進山海關參加平津戰役。

從東北戰場至天津,路途遙遠。15個日夜,行軍近1500里,鄭鵬所在的部隊終于在規定時間內到達目的地。“一天至少要走八十里地,很多戰友腳底磨出水泡化膿、感染發燒,最后大家咬緊牙關挺到了天津城外駐扎待命。要知道,這樣的行軍速度是國民黨部隊沒辦法比的,也是他們難以想象的。”鄭鵬說。

作為“京畿門戶”,天津城易守難攻。除了天然的地理優勢,它的城防工事也非常堅固,將天津城保護得“固若金湯”。環城挖有一條總長45公里、寬10米、深3至5米的護城河,時值寒冬,河水結冰。護城河內側筑有一道高6米、頂寬1.5米、底寬5米的土城墻,并且城墻的上、中、下碉堡林立,槍眼無數。河兩岸則布有鋼筋地、鐵絲網、電網、地雷區和各種障礙物,還有一坑開闊地被火力封鎖,幾乎沒有突破口。

“我們每天觀察天津防御設施,碉堡位置火力布置,還會跟城里面的敵人互相喊話。”鄭鵬回憶道,“我們喊,老鄉過來吧,解放軍優待俘虜,能讓你們回家和父母團聚。敵人喊,老鄉過來吧,我們有飛機大炮,你們用的是三八槍土炮;我們吃的大魚大肉,你們吃的是高梁和小米……”

1949年1月13日,鄭鵬和戰友們在進行緊張的戰前訓練。直到傍晚,鄭鵬看到路上有士兵在朝外搬運攻城木梯和過河木橋,他意識到,他們與天津城內的敵人決戰的時刻來臨了。

“首長下令,當天晚上攻打天津,我們要7天拿下天津城,每名戰士只帶7天干糧和一壺水。”鄭鵬回憶道,聽到攻城命令后,剎那間他回憶起家中年邁的老母親無依無靠,頓時淚濕衣襟,那一刻他無比期待解放天津勝利號角的響起。

炮火聲中火線入黨

那天,鄭鵬穿上了一直舍不得穿的新軍衣和洋布襯衫,將綁腿緊緊地纏在自己的小腿上,整理好上戰場的武器,靜靜地等待著信號彈的響起。

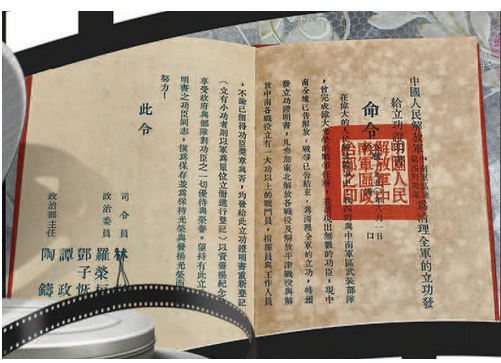

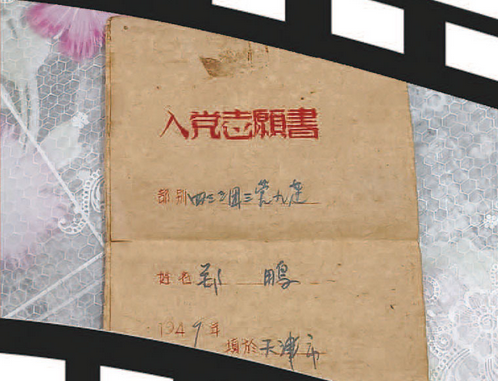

上戰場前,鄭鵬還向組織提交了火線入黨申請書,并咬破手指用鮮血簽上自己的姓名,“大家知道這場戰役九死一生,都做好了犧牲的準備,就像我們發過的誓言,為了黨為了人民,一切都值得。”

1949年1月14日凌晨,當三發信號彈騰空而起,天津城外硝煙四起,三營九連作為第一梯隊前鋒連沖在最前方。

在連隊火器組擔任擲彈筒小炮手的鄭鵬,擔負著攻破敵軍防御陣地的任務。深夜里的照明彈此起彼落,在強大炮兵火力掩護下,解放軍大批突擊隊通過浮橋攻進天津城區。他看到了身邊的戰友不時中彈倒下,看到在浮橋上鋪路的工兵被子彈打落冰冷的河里,他聽到了一陣接一陣的炮火轟鳴聲,也聽到了戰友們憤怒的吶喊聲。“沖在前面的戰友一個倒下,后一個再沖上去,沒有人退縮,我們是踏著戰友的血漬向敵營陣地前行,我們必須贏,也一定能贏。”鄭鵬說,每個沖鋒在前的戰友都抱著必勝的信念,冒著槍林彈雨登上城墻并占領了敵軍防守工事。

1949年1月15日,經過29個小時的殘酷戰斗,天津戰役中,人民解放軍以傷亡2.3萬人的代價,取得殲滅國民黨軍13萬余人與占領天津的勝利,為和平解決北平(今為北京)創造了有利條件。

戰斗結束后,連隊指導員找到鄭鵬談話,肯定了他在戰斗中的英勇表現,并帶來了一個好消息。“指導員告訴我連隊黨支部已經批準我火線加入中國共產黨,那是我人生中最榮耀的時刻。”鄭鵬笑著說。

平津戰役結束后,鄭鵬跟著部隊繼續南下,參與渡江戰役、廣西剿匪。不管是荊棘密布、壑險溝深的行軍奔赴,還是槍林彈雨、炮火連天的戰場,鄭鵬一直將綁帶打在身上。從軍數年,這卷綁腿如同老友般,陪他經歷了遼沈戰役、平津戰役、渡江戰役、廣西剿匪等大大小小二十多場戰役戰斗,一起走過數千公里。

1954年12月,鄭鵬轉業回到了黃巖工作。近年來,細心的他將自己在部隊里的“老物件”進行全面整理歸類,經過編目、裝盒、上架等一系列的工作,形成了分類準確、存放有序、保護規范的“家庭檔案室”。其中包含軍功章、書信、榮譽證書等十大類,檔案20盒,共878件。

如今,這些“老物件”已成為了寶貴的紅色財富,和鄭鵬珍愛的綁腿一起擺放在檔案柜中,共同守護他人生最燦爛的那段回憶。