舞獅,是中國傳統民間藝術,古時又稱“太平樂”。在節日或者盛大的儀式上,人們身披彩布扮作獅子,在鑼鼓音樂聲中跳躍舞蹈,以驅除厄運,祈求生活幸福。黃巖的“七里舞獅”起源于明末清初,歷史悠久,它因流傳于新前街道七里村而得名,具有獨特的藝術價值和文化魅力。

徐輝,第二批黃巖區非物質文化遺產“七里舞獅”代表性傳承人。受七里崇武之風影響,徐輝自幼對武術和舞獅耳濡目染,興趣濃厚。有幸師承“七里舞獅”名師徐祥柯后,二人共同對舞獅傳承創新,使“七里舞獅”技藝日趨精湛,頻頻亮相各大慶典活動,讓這項民間藝術在橘鄉大地上蓬勃生長。

舞獅者,先習武

“咚鏘咚鏘…咚咚鏘……”秋日傍晚,新前街道七里村的后合廟里傳出一陣陣的鼓樂聲,村民們都知道,這是七里村的舞獅隊又在開展訓練了。

“我們村的舞獅隊很有名氣,臨海、溫嶺、三門的人都來邀請他們去表演!”“七里村的舞獅傳統已經有300多年了,這里可是區級非遺傳承基地。”圍觀舞獅隊訓練的村民們自豪地說。

如村民們所說,七里村人杰地靈,它不僅有久負盛名的“七里舞獅”,更是“新前武術”的發源地。在訓練場上,一位手捧繡球的領獅人,隨著一聲鑼響,騰空躍上一張桌子,“獅子”也隨他的指揮翻騰跳躍,這位領獅人是七里舞獅隊的隊長徐輝,他即通新前武術,又善舞獅,是“七里舞獅”的第四代傳人。

“在七里村,舞獅者先習武已是不成文的規定。我之所以能被選入舞獅隊,也是因為有著較好的武術功底。”徐輝說,“七里舞獅”技法是將武術功夫與舞技緊密結合的一種表演形式,武術是舞獅人的必要技能。

上世紀七、八十年代,國內文娛產業仍未興起,電視、手機并未盛行的時代,素有崇武之風的七里村卻有著老少皆宜的“業余活動”——練武。“那時大家白天干農活,晚上就聚在一起跟著村里的拳師一起練武術,不僅能強身健體,還能防身。”徐輝的父親徐祥榮說,因從小習武,他深知武術對孩童體格的影響,在徐輝6歲時,便將他帶進七里村的練武場上,跟著村里的拳師一起練武,壓腿、劈叉、扎馬步……每一樣基本功的訓練,年幼的徐輝都做得有模有樣。

“因為武術功底好,十四、五歲時就被我的師父徐祥柯挑選進了舞獅隊。”徐輝說,早時,每逢元宵節,“七里獅子”會到村里各戶人家滾地盤、盤廊柱,凡遇喜慶婚嫁則發獅子賀貼,上門滾獅。改革開放前后,七里拳師徐祥柯成為舞獅隊的隊長,他吸收老一輩的舞獅技法,借鑒河北獅子、黃沙獅子的舞技,推陳出新,增加了“七里舞獅”的可看性和娛樂性,讓舞獅隊在當地更受歡迎。而舞獅要有扎實的基本功,尤其要有充足的臂力、腰力、腿部力量,因此在練武場上表現優秀的徐輝被徐祥柯看中,成為舞獅隊的一員,“我曾在黃巖區武術比賽中獲得過兒童組一等獎,被師父挑中做引導獅子活動的‘帶球人’,那時能被選入舞獅隊是件很榮耀的事。”

徐輝回憶,小時候,他在一年里最期待的就是正月,那時他會跟著舞獅到每家每戶滾地盤,“這些經歷讓我對舞獅文化的喜愛深入骨髓,作為七里村村民,我覺得有責任去傳承好它。”徐輝說。

要發揚,必創新

千禧年,對“七里舞獅”來說是變革的一年。

“當時,區里要舉辦一場舞龍舞獅大賽,全區有舞龍舞獅傳統的村子都參加了,對我們村來說,這也是展示‘七里獅子’的一個好機會!”徐輝說,2000年,區里舉辦第二屆農民藝術節舞獅比賽,南城街道、西城街道、寧溪鎮、頭陀鎮等鄉鎮街道的舞獅隊都踴躍報名,這給了七里村舞獅隊不小的壓力。

要參賽,首先要有一套好看又專業的裝備。當時,七里村傳下來的“獅子”是一頭長3丈、寬6尺的“土獅子”。毛竹篾做成獅子頭架,糊上紙,畫成獅子頭臉,獅子皮則用長長的麻袋串起,彩色的棕櫚絲做成尾巴,樣子與其它隊伍的“洋獅子”相比,稍顯“落魄”。

“那套‘土獅子’已經用了四五十年了,是村民們自己動手做起來的,雖然很有特色,但確實很舊了。”徐祥榮介紹,當時他在舞獅隊里擔任鼓手,大家對參賽十分感興趣。隊長徐祥榮和他們商量,要重新置辦一套全新的“洋獅子”去參加比賽,可一頭“洋獅子”售價近2000元,對靠種橘為生的七里村民們來說,這是一筆不小的支出。

“村里拿不出錢,我們賣一天橘子也就賣個十幾塊錢,可比賽要參加,新獅子裝備必須要買。怎么辦,省吃儉用也要買回來!”徐祥榮說,當時他和徐祥柯、李荷生三個人共湊了3000多元,總算在比賽前趕到上海,把兩只漂亮的“洋獅子”買了回來。

裝備齊了,傳統的舞獅技法、套路也要改進!

2000年,徐輝剛滿25歲,這時他已成為舞獅隊的主力干將。在徐祥柯的指導下,他們重新設計舞獅套路,在滾地盤、盤廊柱、翻地滾等傳統技法的基礎上,增加疊桌躥跳技巧,使舞獅技法和水平有所提高。“獅子”進入場地后,先拜“老爺”,然后“開四門”,清場正式表演。整場表演中最難的技法是武場表演,六張八仙桌疊三層,“帶球人”引獅跳桌面、跳四角、鯉魚打挺、蛤蟆吃水、老虎出洞、串桌等,除此之外,盤杠、拳術、刀劍等武術表演也融合進“七里舞獅”的表演中,而這也是“七里舞獅”的特色。

“‘七里舞獅’一定要有七里特色,武術器械的展示也能增加可看性。正式比賽時,臺下掌聲雷動,我們覺得穩了!”時隔24年,再提起當年舞獅大賽上的戰況,徐輝的眼中依然閃著光亮。“第一名,我們奪得了區第二屆農民藝術節舞獅比賽的金獎。那場比賽打響了我們‘七里舞獅’的知名度,一切付出都值得了。”

擔重任,傳精神

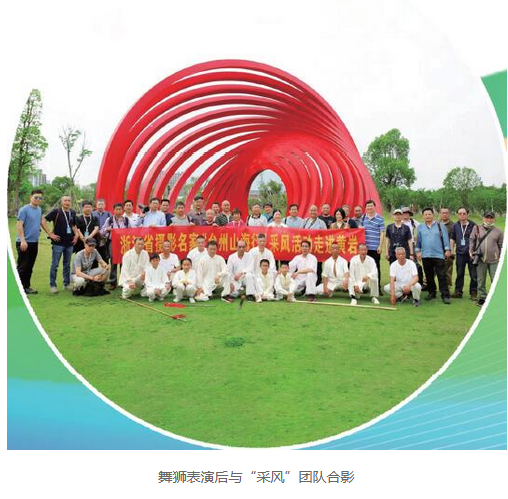

2008年4月,“七里舞獅”被區人民政府公布為第二批黃巖區非物質文化遺產代表性項目名錄,徐輝成為該項目的代表性傳承人。近年來,隨著非遺文化宣傳活動的不斷增加,七里舞獅隊的表演場地,也從七里村走向了更廣闊的舞臺。連續多年,七里舞獅隊參加了區里的春節舞獅大拜年活動,并多次到臺州其他縣市區的廟會、慶典活動進行舞獅表演,每次表演,七里舞獅隊都能收獲到眾人的驚嘆和贊賞。可熱鬧過后,徐輝總會陷入迷茫。

“人人都喜歡看舞獅表演,可是愿意學舞獅的人卻越來越少。”徐輝苦笑道,目前,七里舞獅隊遭遇的困境不僅僅是資金短缺,還有后繼乏力這一大問題。舞獅隊隊員共20名,人均年齡已高達45歲,“舞獅運動量大,吃的是‘青春飯’。我已經49歲了,其他隊員也都是40歲以上,再過幾年我們桌子都快跳不上去了。”

“主要是現在的孩子吃不了舞獅的苦,訓練時受傷也是常見的事。我們能夠堅持下來,是因為真的熱愛這項活動。”今年43歲的邵軍在七里舞獅隊承擔“舞獅頭”的重任,不表演時,他的主業是做模具生意,對“七里舞獅”,邵軍同樣具有十分深厚的感情,“舞獅隊現在主要靠徐輝在打理,有活動的時候,大家不管多忙都會一起去,這是我們這一代七里人共同的愛好。”

的確,如徐輝、邵軍所言,“七里舞獅”的傳承需要年輕人才的加入,因為沒有傳人,又何談傳承?為了讓“七里舞獅”傳承下去,徐輝在七里村的武術班中設置了舞獅課程,試著在下一代習武人中挑選傳人,可沒過多久,因學生們課業繁重,舞獅課程不得不取消。

“太小的孩子學不了舞獅,十二三歲可以學,但這個年齡的孩子學不了多久就要考高中了,根本沒有時間練習。”徐輝說,對他們這一代舞獅人來說,舞獅既是愛好,更是一種責任,而對于當下很多年輕人來說,舞獅只是一種表演。“畢竟,舞獅不能當成一種職業養家糊口。”

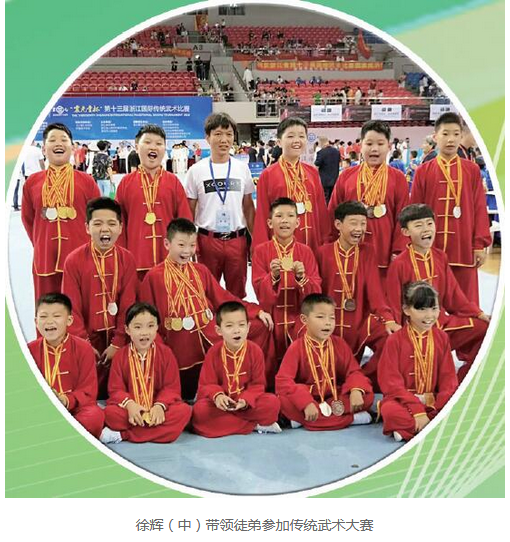

如今的徐輝,每周四會到新前街道中心小學為孩子們傳授“新前武術”,他希望通過武術的傳承,讓孩子們今后也能有力量扛起“七里舞獅”文化的傳承。

“舞獅已經成為我生命中的一部分,以前是興趣,現在是責任,只要我還舞得動,我會一直堅持舞下去,要讓七里村的獅子在橘鄉各大慶典活動中仍占有一席之地。”徐輝說。